Cover mit einem handgeschöpften Papier von Marita Kühn-Leihbecher

Heft 80

EDITORIAL

Wenn dieses Heft Sie, liebe Leserinnen und Leser, erreicht, dann haben sich die Bundesbürger eine neue Regierung gewählt. Wir fragen Sie nicht, für wen Sie Ihre Stimme gaben, so wenig wie wir vorab für eine oder einen der Kandidatinnen und Kandidaten Partei ergreifen. Wir folgen dem Rat unseres Kollegen Schiller, der aus seinen Horen alles verbannen wollte, »was mit einem unreinen Parteigeist gestempelt ist«. Obwohl es geistig durchaus anspruchsvoll wäre, die Streithähne, die sich gern rhethorisch aufplustern und mit Phrasen blenden, zu reinem Parteigeist zu nötigen, d. h. zu argumentativ klaren und verbindlichen Aussagen, welche Sachprobleme sie mit welchen Mitteln zu lösen gedenken.

Wir treten einen Schritt zurück und fragen nach dem »Politischen in der Literatur«. Nicht politische Literatur als Agitprop wird befragt, sondern die Eigenart, wie Literatur ins Politische eingreift, wie sie Erfahrungen zur Sprache bringt, die im Streit der Parteien kein Gehör finden, wie sie mit der Kraft der leisen Worte dem Reden und Gerede der Politik widersteht.

Anlass ist das Gedenken an 500 Jahre Bauernkrieg. Mit Volker Braun und B.K. Tragelehn, dem letzten Meisterschüler Brechts, melden sich lebenserfahrene Autoren zu Wort, Wilhelm Bartsch, der jüngst den Bremer Literaturpreis erhielt, schreibt über Arno Schmidt-Lektüre im Osten, Ulrike Müller über den Mystiker Müntzer, Dietmar Jacobsen über Hilbig und Heinz Hamm über die »gendergerechte Sprache« als vermeintlichen Staatsauftrag. Aus dem Nachlass von Gerhard Zwerenz erstveröffentlichen wir eine Gedichthandschrift. Neue Gedichte bringen wir u.a. von Thomas Böhme, Joachim Werneburg und Christian Steyer – der Stimme von »Elefant, Tiger und Co«. Von Harry Weghenkel erscheint eine Kostbarkeit: ein Sonettenkranz auf die Passion Christi.

Prosa bringen wir u.a. von Elisabeth Dommer und Olaf Trunschke. Unter Essay stehen Anmerkungen zur deutsch-deutschen Lage von Jürgen Große und Friedrich Dieckmann. Der Rezensionsblock umfasst wieder 20 Seiten, auf denen wir 18 Bücher empfehlen.

Der Einband ist eine Novität: ihm liegt nicht, wie sonst oft, eine Druckgrafik oder Zeichnung zugrunde, sondern handgeschöpftes Papier von Marita Kühn-Leihbecher. Wir haben sie und ihren Mann, den Plastiker Volkmar Kühn, im Kloster Mildenfurth besucht, einem verwunschenen Kunstort jenseits der großen Städte. Im Niemandsland, wo sich vielleicht die bevorstehende Wahl entscheidet …

Jens‑F. Dwars

Inhaltsverzeichnis

Editorial .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…… 7

Titelthema

500 Jahre Bauernkrieg:; Was ist und kann politische Literatur?

Jens‑F. Dwars: „Pfui, ein politisch Lied …“ .….….….….….….….….….….….….….….…. 9

Die zwölf Artikel der aufständischen Bauern von 1525 .….….….….….….….…. 13

Achim Wünsche: Von unten auf. Warum die Bauern sich erhoben .….….…. 19

Marion Dammaschke: 500 Jahre Bauernkrieg. Das Programm .….….….….… 21

Thomas Müntzer: Die Fürstenpredigt (Auszug) .….….….….….….….….….….….… 27

Ulrike Müller: „… tut Gott den Dienst und vertilget diese Oberkeit“

Thomas Müntzer und die Mystik .….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 35

Martin Luther: Wider die räuberischen Rotten der Bauern .….….….….….….. 51

Achim Wünsche: Luther versus Müntzer.

Idealtypen des Rechts- und Linksintellektuellen? .….….….….….….….….….….. 57

Johannes R. Becher: Riemenschneider .….….….….….….….….….….….….….….….. 62

Jens‑F. Dwars: Merkwürdige Verwandtschaft.

Johannes R. Becher, Thomas Mann und der Bauernkrieg .….….….….….…… 63

Klaus Hemmerle: Der arme Konrad von Friedrich Wolf .….….….….….….…… 69

B.K. Tragelehn: Brecht und die Folgen .….….….….….….….….….….….….….….….. 73

Zukunft der Erinnerung: Wie KI Celans Todesfuge dechiffriert .….….….…. 77

Wilhelm Bartsch: Arno Schmidt-Leser in der DDR .….….….….….….….….…… 81

Dietmar Jacobsen: Zu Wolfgang Hilbigs Erzählung

Die elfte These über Feuerbach .….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 87

Ulrich Kaufmann: Der Aufstand, der nicht stattfand.

Die hellen Haufen von Volker Braun .….….….….….….….….….….….….….….….… 93

Volker Braun: Ich werde nach der Revolution gefragt .….….….….….….….… 98

Gerhard Zwerenz: Realityshow. Gedicht aus dem Nachlass .….….….….. 101

Heinz Hamm: Gendergerechte Sprache als Staatsauftrag?

Angewandte Sprach-Politik .….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 105

Lyrik

Christian Steyer: Drei Gedichte .….….….….….….….….….….….….….….….… 117

Julia Kulewatz: Die Seehündin .….….….….….….….….….….….….….….….…. 120

Ulrich Kersten: Vier Gedichte .….….….….….….….….….….….….….….….…… 123

Ralph Grüneberger: Frühling, Europa .….….….….….….….….….….….…… 125

Ulf Annel: Die kleinen Nazilein .….….….….….….….….….….….….….….…… 126

Holger Brülls: Drei Gedichte .….….….….….….….….….….….….….….….…… 127

Joachim Werneburg: Der Mantel des Jaguars .….….….….….….….…… 129

Thomas Böhme: Ohrenbetäubend .….….….….….….….….….….….….….. 140

Harry Weghenkel: Kreuzweg. Sonettenkranz .….….….….….….….….. 141

Prosa

Elisabeth Dommer: Wurzelgeflecht .….….….….….….….….….….….….… 151

Olaf Trunschke: Frame 313 .….….….….….….….….….….….….….….….…… 155

Jens Grandt: Einmal die Eisberge sehen .….….….….….….….….….…… 161

Jens‑F. Dwars: Diese Welt .….….….….….….….….….….….….….….….….… 165

Essay

Günter Schmidt: Hundert Jahre Zauberberg von

Thomas Mann.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 169

Jürgen Große: Das Deutschland der anderen.

Schwierigkeiten mit dem Pluralismus .….….….….….….….….….….… 175

Friedrich Dieckmann: Die Lücke im Grundgesetz.

Das Kulturdefizit der deutschen Verfassung .….….….….….….…… 179

Zum Palmbaum-Umschlag

Jens‑F. Dwars: Verliebt in ein Kloster.

Zu Besuch bei Volkmar Kühn und Marita Kühn-Leihbecher .. 189

Rezensionen über Bücher von L. Scherzer, A. Koziol,

L. Rathenow, Th. Böhme, J. Hultenreich, J. Werneburg,

D. Gleisberg, F. Quilitzsch, J.F. Dwars, K. Groß-Striffler,

U. Völkel, B.-L. Lange, R. Hohberg, Th. Kuschel,

Ph. Kampa, H. Brülls, V. Paul-Zinserling und T. Prüwer .….….. 197

Aus dem literarischen Leben

Nachrichten .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 217

Die Zeitschrift »Palmbaum – literarisches Journal aus Thüringen« wurde 1993 von Detlef Ignasiak gegründet. Sie erscheint im quartus-Verlag Bucha. Bis 2015 erschien sie vierteljährlich und wurde von der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum herausgegeben.

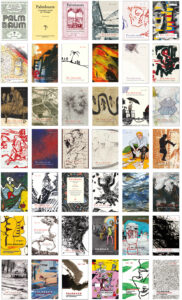

Seit dem 2. Halbjahr 2005 gestaltet Jens-Fietje Dwars die Einbände der Zeitschrift, die seit 2006 halbjährlich erscheint, unter Verwendung von Graphiken und Zeichnungen zeitgenössicher Künstler aus Thüringen und darüber hinaus.

Seit dem Jahr 2016 gibt der Thüringer Literaturrat e.V. die Zeitschrift gemeinsam mit der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V. heraus.

Die Zeitschrift erscheint halbjährlich, jeweils zur Buchmesse in Leipzig und in Frankfurt am Main. Sie wird vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gefördert . (2016–2024 von der Thüringer Staatskanzlei.)

Die Zeitschrift »Palmbaum« unterscheidet sich durch zwei Spezifika von vergleichbaren Journalen aus der Bundesrepublik Deutschland: zum einen durch die Einbindung von Geschichte und Kultur. Während andere Literatur-Zeitschrift in der Regel nur neue Prosa, Lyrik und Essays bringen, verbindet der »Palmbaum« das gegenwärtige literarische Leben von Anbeginn mit der Aufarbeitung des reichen kulturellen Erbes im Freistaat. Schon dadurch spricht sie ein breiteres Publikum an.

Zum anderen bindet die Zeitschrift neben der Literatur auch bildende Kunst der Gegenwart ein. Waren dies anfangs v. a. Thüringer Künstler, so öffnete sich Zeitschrift seit 2015 für Mittel- und ganz Deutschland. Thüringen bildet dabei nach wie vor den Schwerpunkt bleiben. Insgesamt versteht sich die Zeitschrift als Fenster, durch das man von außen in das kulturelle Leben des Freistaates und von innen in die »Welt« blicken kann.

Durch diese zweifache Doppelstrategie – Literatur der Gegenwart mit der Geschichte und mit bildender Kunst in und über Thüringen zu verbinden – bietet die Zeitschrift Raum für vielfache Anregungen und Entdeckungen.

Dennoch bleibt es dabei, dass Zeitschriften mit ihrer Zwitternatur zwischen Buch und Zeitung naturgemäß nur einen begrenzten Kreis von Lesern erreichen, die nicht nur an Tagesmeldungen und fertigen Büchern interessiert sind, sondern zugleich an dem spannenden, aber selten wahrgenommenen Prozess der Entstehung von Literatur, die sich langsam, in widersprüchlichem Ringen aus dem Tagesgeschehen heraus entwickelt.

Außerdem gehören mit über 20 Seiten Rezensionen pro Heft zu den wenigen Publikationsorten, in denen Leser noch ausführliche Besprechungen neuer Literatur, v. a. mit Bezug auf Thüringen, finden.

Und schließlich ist die Zeitschrift ein Sprungbrett für junge Autorinnen und Autoren, die sich mit Gedichten und Geschichten in der Zeitschrift erstmals oder Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit wagen. So haben u.a. Daniela Danz, Nancy Hünger und Uljana Wolf im »Palmbaum« debütiert.

Der Thüringer Literaturrat kümmert sich um die finanzielle Verwaltung der Zeitschrift. Die Chefredaktion liegt in den Händen von Dr. Jens-Fietje Dwars. Ihn unterstützt bei der Themenfindung ein Beirat, der paritätisch vom Thüringer Literaturrat e.V. und der Thüringischen Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V. besetzt wird.

Inhaltlich verknüpft der Thüringer Literaturrat Inhalte der Zeitschrift an passenden Stellen mit der Website www.literaturland-thueringen.de.

Wer Interesse an der Mitarbeit hat oder Themen vorschlagen möchte, die die Zeitschrift bearbeiten soll, kann sich gern an den Thüringer Literaturrat e.V. wenden. Wir leiten alle Anfragen gern weiter.

Cover mit einer Graphik von Gerd Sonntag

Heft 79

EDITORIAL

Im September 1774 erschien auf der Leipziger Buchmesse ein schmales Bändchen, anonym, mit dem Titel Die Leiden des jungen Werthers. In kürzester Zeit avancierte der Briefroman zu einem europäischen Bestseller und sein Autor, ebenso schnell als Johann Wolfgang Goethe entdeckt, zum Jungstar mit nur 25 Jahren. Man trug die Werther-Tracht: blauen Frack und gelbe Weste. Und die Alten wetterten, nun werde auch bald der Selbstmord Mode sein. Tatsächlich bestätigen heutige Studien ein knappes Dutzend solcher Suizide. Doch viel wichtiger war die literarische Wirkung des Romans, der zum Leitmodell einer ganzen Epoche wurde: der Empfindsamkeit. 225 Jahre danach nehmen wir das Jubiläum zum Anlass, um

nach vergleichbaren »Fällen« zu suchen, in denen gleichfalls frühe Werke junger Autorinnen und Autoren Zäsuren in der Literaturgeschichte gesetzt haben. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit solcher Sternstunden? Und wo bleiben die Texte junger Leute, die uns heute ebenso ergreifen, überraschen, begeistern könnten?

Wir fragen, was uns Werther heute noch sagt, erinnern an Büchner (U. Kaufmann), Rimbaud (Chr. Schmitz-Scholemann), Thomas Mann (K. Bellin), der mit 21 die Buddenbrooks konzipierte, an die Debüts von Peter Handke (H.-D. Schütt) und Elfriede Jelinek (K. Decker), an die Reihe Außer der Reihe (A. Wünsche) und den Streit um Axolotl Roadkill von Helene Hegemann (R. Nikolić). Der Lyrikblock umfasst diesmal fast 30 Seiten mit Gedichten u.a. von Johannes Witek, Mayjia Gille, Wilhelm Bartsch und Peter Gosse. Unter Prosa bringen wir u.a. Alltagsbeobachtungen von Andrea Richter sowie experimentelle Texte von Olaf Trunschke

und Mandy Susann Buchholz. Im Essay-Block liest Tobias Bulang das Gedicht Schlachtfeld von Wulf Kirsten im Licht heutiger Kriege, reflektiert der Bildhauer Walter Sachs über die Entstehung seiner Pygmalion-Figur und sehen wir kritisch auf neue Goethe- und Nietzsche-Ausstellungen in Jena und Naumburg. Wir dokumentieren die Weimarer Lyriknacht mit

Gedichten von Martin Piekar, Linn Penelope Rieger, Tina Neumann und Angela Krauß. Auf literarische Spurensuche geht André Schinkel, der die Lebensstationen Klopstocks beschreibt – eines Senkrechtstarters vor Goethe. Und schließlich bringen wir über 20 Seiten Literaturempfehlungen und stellen mit dem Einband-Grafiker Gerd Sonntag einen Maler vor, der vor 70 Jahren in Weimar geboren wurde und heute mit Glas Skulpturen erschafft, die weltweit bestaunt, bewundert und gesammelt werden.

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Graphik von Sighard Gille

Heft 78

EDITORIAL

Die Thüringer Residenzlandschaft soll Weltkulturerbe werden. Dafür gibt es gute Gründe: Die Dichte an Residenzstädten ist enorm, und jeder dieser Höfe besaß nicht nur Schlösser und Gärten, sondern auch Kunstsammlungen und Orchester, förderte Maler und Dichter. Freilich ist die Quantität nicht automatisch ein Garant für Qualität. Wir fragen daher, was es da zu erben gibt.

Astrid Ackermann und Claudia Schönfeld begründen den UNESCO- Welterbeantrag. Eine Übersicht lässt die verwickelte Teilungsgeschichte der Thüringer Klein- und Kleinsstaaten nachvollziehen. Detlef Ignasiak skizziert die Spezifik der hiesigen Hofkultur im 17. Jahrhundert, als der Herrschaftsauftrag noch als protestantische Friedensmission verstanden wurde. Achim Wünsche zeigt am Exempel des Weißenfelser Herzoghofes, wie der Zwang zur Präsentation im Barock auch zu zwanghafter Prunksucht verkommen konnte. Ingo Pfeifer berichtet von Dessau-Wörlitz als dem Vorbild Weimars, während Klaus Bellin daran erinnert, dass Wielands Werk jenseits des vermeintlichen Musenhofes entstand. Beate Hölscher porträtiert die Hofdame Luise von Göchhausen, die uns wiederum zum „Hofdichter“ Goethe führt, der Maskenzüge für Tanzabende lieferte. Gerhard R. Kaiser zeigt, wie in Werken Jean Pauls Enge der Kleinstaaterei und Weite des Blicks zu einem seltsamen Stil verschmolzen, der ihn zum Lieblingsdichter der Deutschen machte. Rolf Schneider erinnert an den Theaterherzog von Meiningen und Anne Viola Siebert spürt der Spezifik des Kunstsammlers Bernhard von Lindenau in Altenburg nach.

Wir präsentieren einen Vorabdruck aus dem neuen Gedichtband von Lutz Rathenow, daneben Lyrik von Thomas Böhme, Peter Gosse, Joachim Werneburg u.a. Unter Prosa bringen wir einen Auszug aus einem Buchprojekt von Landolf Scherzer über die „kleinen Leute“, eine Kurzgeschichte von Ronny Thon und eine Miszelle von B.K. Tragelehn.

Dietmar Ebert befragt Günter Schmidt nach seinem Buch über die Jenaer Zensur-Geschichte. Der Essay-Block umfasst 40 Seiten, u.a. zu Kant und seinem Echo in Jena, Beaumarchais und Volker Braun. Nancy Hünger schließlich fragt, in was für Zeiten wir leben.

Wir folgen den Spuren von Bonifatius, laden zur Wiederentdeckung Oscar Wolffs ein und erinnern an Kafkas unglückliche Liebe in Weimar 1912. Wie immer empfehlen wir Ihnen neue Bücher und stellen den Einband-Grafiker vor: diesmal den Leipziger Maler Sighard Gille.

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Zeichnung von Jakob Hinrichs

Heft 77

EDITORIAL

Comics sind »zu räumlichen Sequenzen angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die Informationen vermitteln und/oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen.« So definiert sie Scott McCloud in seinem Klassiker Comics richtig lesen (1994). Wir reden lieber von Bilder-Geschichten und versuchen, ihren ungeheuren Erfolg zu ergründen. Sind diese Mischformen aus Text und Bild Literatur für Analphabeten, Bilderbücher für Erwachsene, die zu faul zum Lesen sind – oder eine neue, zeitgemäße Kunstform? Comic-Bücher, ‑Verlage und ‑Buchhandlungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Längst sind es keine Billig-Heftchen mehr, die der Bildungsbürger einst als Schund abgetan hat. Zumal in der Gestalt der Graphic Novel (lesen Sie Till Schröder) erobern die Geschichtenzeichner die Weltliteratur, werden zu Buchkünstlern, Vermittlern von Bildung. Wir laden dazu ein, diese neue Literaturgattung ernst zu nehmen, sichten ihre Vorformen in der Geschichte (u.a. Lutz Rathenow über den Struwwelpeter und Hansjörg Rothe über Batman) und lassen Künstler zu Wort kommen, die sich zur Lust am Comic bekennen: Moritz Götze verbeugt sich vor Hannes Hegen und von Gerd Mackensen, dem Thüringer Malersouverän, den ein Herzinfarkt im Sommer mitten aus seinem Schaffen gerissen hat, bringen wir die berührende Skizze zu einem »Abschied« als Comic.

Wir dokumentieren die Weimarer Lyrik-Nacht und bringen im Prosa-Block eine Erzählung von Kathrin Schmidt, Schauspieler-Porträts von Hans-Dieter Schütt, feine Miniaturen von Wolfgang Haak und den Bericht von Verena Paul-Zinserling über Erinnerungen an Christa Wolf in ihrer heute polnischen Geburtsstadt. Unter Essay finden Sie u.a. Beiträge zu Nietzsche (Jürgen Große), Habermas (Günter Schmidt), Reiner Kunze (Dietmar Jacobsen) und zur Zensur in der DDR (Jürgen Engler).

Unsere Spurensuche blickt auf den Götz, mit dem Goethe vor 250 Jahren die Bühne betrat. Volker Wahl präsentiert neue Archivfunde zum jungen Gerhart Hauptmann in Jena und Weimar. Und Katrin Lemke sichtet das umstrittene Werk von Lulu von Strauß und Torney zu deren 150. Geburtstag. Prall gefüllt mit Leseanregungen sind die Rezensionen und als Finale bringen wir die Dankrede von Daniela Danz zum Thüringer Literaturpreis. Den Einband hat Jakob Hinrichs gezeichnet, der »normalerweise« für die New York Times, den Guardian und andere Blätter der Welt arbeitet. Übrigens können Sie noch bis zum 5. November alle vorhergehenden Einbände zum 30. Geburtstag des Palmbaums im Jenaer Romantikerhaus sehen.

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Zeichnung von Dieter Goltzsche

Heft 76

EDITORIAL

Das Herbstheft 2022 hat schon einmal versucht, der Zeit den Spiegel vorzuhalten: die absurde Welt zum Tanzen zu bringen, indem sie ihr die eigene Melodie vorspielt. Wir erinnerten an das Treffen der Dadaisten und Konstruktivisten im September 1922 in Weimar. Natürlich waren unsere Nadelstiche so wirkungslos wie die unserer Vorgänger. Schlimmer noch: hatte man Schwitters & Co. im Jenaer Kunstverein wenigstens noch ausgebuht, stieß unserer Dada-Abend im Romantikerhaus nur noch auf allgemeinen Beifall und fröhlich lachende Gesichter. Dabei hatte ich das Aussichtslose unseres Bemühens schon im Editorial vorweggenommen: Wir haben uns im Absurden eingerichtet, die Verhältnisse absurd zu nennen, ist keine Provokation mehr.

Nun greifen wir ins finstere Herz dieser Wirklichkeit und fragen sie, die sich so reich gibt wie keine Zeit vor ihr, was das denn ist: Reichtum? Der Kontostand auf der Bank? Geschenkt: die solcherart Reichen sind arm dran, weil permanent auf der Jagd nach neuen Anlagemöglichkeiten. Noch sind wir weit von der Inflation vor hundert Jahren entfernt, aber schon ist die Entwertung des Geldes rasant spürbar. Nur des Geldes? Was sind denn wahre Werte? Was ist ein reiches Leben? Und was verrät uns Literatur über solche Fragen? Fast alle Märchen kreisen um Haben oder Sein: Wer Reichtum für Besitz hält, verliert alles, während jene, die „reinen Herzens“ sind, als das kenntlich werden, was sie schon immer waren: reich in sich, in ihrer Art zu sein. Und deshalb wird der Verzicht auf äußeren Reichtum, bei Franz von Assisi, zum Zeichen für den inneren. Aber das Innere gibt auch Rätsel auf: wieso war ein so reicher Geist wie Goethe so arm im Herzen, dass er seinem Sohn nicht zu geben vermochte, worum der ihn bat: die Liebe eines Vaters? Was ist immaterieller Reichtum der Kultur, wie kann die UNESCO ihn bewahren? Und worin besteht der Reichtum unserer Sprache? Wird künstliche Intelligenz ihn erweitern?

Unser Lyrik-Block umfasst 20 Seiten. Unter Prosa bringen wir u.a. autobiografische Erzählungen von Wulf Kirsten. Der Spracharbeiter ist im Dezember von uns gegangen. Ein großer Verlust nicht nur für die Thüringer Literatur. Im Essay-Block versuchen wir eine doppelte Annäherung an Günter Grass: an seine Lebensspuren und eine Nachlass-Erzählung über die Naumburger Uta. Friedrich Dieckmann schließlich rechnet mit dem verkürzten Denken der Gegenwart ab. Lassen Sie sich von 20 Seiten Rezensionen anregen und feiern Sie mit uns 30 Jahre Palmbaum: in einer Ausstellung auf Schloß Burgk bis zum 25. Juni.

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Collage von Reinhard Zabka

Heft 75

EDITORIAL

Alles Dada? Die absurde Welt und die Welt des Absurden

Die Welt ist absurd, das allzu kurze Gedächtnis der Menschheit der verlässlichste Humus, auf dem die dreistesten Lügen gedeihen: Die Supermacht, die so viele Kriege wider das Völkerrecht geführt, Régime unterwandert und gestürzt hat wie keine andere im 20. Jahrhundert, erscheint als Friedensengel, der die Welt Moral lehrt. Der »Westen«, das Imperium des Kapitals, das von der Pariser Commune über die Interventionsfeldzüge gegen das junge Sowjetrussland bis zu Allendes Unidat Popular noch jede Erhebung der Besitzlosen in ihrem eigenen Blut zu ersticken versucht hat, erklärt sich zum alleinigen Verteidiger von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Eine alte Dame, die 70 Jahre lang nichts anderes zu tun hatte, als die Auflösung des einst größten Kolonialreichs der Erde mit anachronistischen Ritualen freundlich lächelnd zu begleiten, wird als Dienerin ihres Volkes mit dem größten Pomp aller Zeiten zu Grabe getragen. Und eine wahre Hoffnungsgestalt, die vormals zu Abrüstung und »Neuem Denken« ermutigt hatte, wird von jenen mit Krokodilstränen betrauert, die ihr Leben lang alles dafür taten, dass sich seine Vision einer sozial gerechteren Welt nicht erfüllt. Während ein Nachfolger dieses »Helden des Rückzugs« (Enzensberger) die Zukunft in der Vergangenheit sucht: in der Zarenherrschaft eines östlichen Imperiums.

Das Absurde ist, abgeleitet vom lateinischen »absurditas«, das »Misstönende«, das »Ungereimte«, das Wider- und Unsinnige. Solange der Aberwitz die Ausnahme von der Regel ist, kann man ihn verlachen. Wie überhaupt der Witz seit Urzeiten die schärfste Waffe der Unterlegenen war. Der Witz als Geheimwaffe: bei Monty Python warf man ihn über die Frontlinien, damit der Feind sich totlache. Doch was tun, wenn der Irrwitz zur Normalität wird. Wenn das Massenschlachten weiter- und weiter geht und wir sehenden Auges in den Abgrund rasen?

1916, mitten im ersten großen Weltgemetzel, brachte Hugo Ball das Offenkundige im Club Voltaire zur Sprache: »jolifanto bambla ô falli bambla«. Wenn die zivilisiertesten Nationen Europas einander mit wehenden Fahnen an die Gurgel gehen, dann sind sie dada. Dabei hatten sich noch 1912 Vertreter aller Arbeiterparteien im Münster von Basel hoch und heilig geschworen, die Waffen wider die Herren im eigenen Lande zu kehren, wenn die einen Weltkrieg entfachen und die Völker gegen einander aufhetzen würden. Doch nur ein gewisser Wladimir Uljanow hielt sich an die Abmachung, der 1916 wie die Dadaisten in der Zürcher Spiegelgasse hauste und dem Augenblick der Entscheidung entgegenfieberte.

Peter Weiss verdichtet dieses Zugleich in seiner Ästhetik des Widerstands zum Bild der »doppelten Revolution«, des politischen Aufbruchs und der Entfesselung der Phantasie. Doch belegen die Realereignisse und die daraus folgende Geschichte nur das Nebeneinander der beiden Revolutionen, aus dem ein Gegeneinader zu beider Schaden erwuchs. Die siegreiche Politik erstarrte zum phantasielosen Machtapparat und die Kunst-Avantgarde zum Spekulationsobjekt für Sammler und Fetisch der Museen. Wäre die Geschichte des 20. Jahrhunderts anders verlaufen, wenn das soziale Aufbegehren sich mit den Form-Experimenten der Künstler verbunden hätte?

Oder ist das Schnee von Gestern, holt uns das Vorgestern ein: das Bewusstsein, dass die Welt schon immer absurd war und das Absurde in den Künsten ein Training, um mit den Widrigkeiten des Daseins fertig zu werden? Wie die Baumeister des Mittelalters, die mit Teufelsfratzen und Monstren als Wasserspeier einst die bösen Geister zu bannen suchten. War das Relief der »Schachspielenden Affen« im Naumburger Dom eine Warnung an die Kleriker, sich nicht dem Spiel hinzugeben, das die Kirche verboten hatte? Oder ein Bild dafür, dass der Mensch auch in der Klugheit nicht aufhört, ein Tier zu sein? Wie es bei Goethe später heißt: »Er nennt‘s Vernunft und braucht‘s allein, / Nur tierischer als jedes Tier zu sein.«

Nicht im Tier lauert das Monster, sondern im Menschen, der maßlos Maßloses begehrend alle Grenzen der Natur missachtet. Je strahlender, desto schrecklicher: wie Phöbus, der Sonnengleiche, in Hugos Der Glöckner von Notre Dame. Das Monströse ist das Unförmige, das verlacht und gefürchtet wird, wie Quasimodo, der Verkannte. Kay Voigtmann, ein heutiger Maler, zeichnet kleine bissige Monster mit überaus scharfen Zähnen, die gerade in ihrer Unvollkommenheit menschlich erscheinen: »Alles Formvollendete hat für mich etwas Fern-Unwirkliches und Unmenschliches«, bekennt er, »alles Ideale etwas Endgültiges, etwas, was also nüscht mehr transportiert und was es so hinieden nicht geben kann …« Ist das absurd – oder weise?

In jedem Kind keimt eine neue Welt, wird die Sprache neu geboren mit jedem lustvollen »da dada dada da …«

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Graphik von Susanne Theumer

Heft 74

EDITORIAL

Was ist romantisch?

Er galt 150 Jahr lang als das Idealbild des Dichters: Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte. Heute scheint er dem Zeitgeist fremd geworden zu sein. Der 250. Geburtstag von Goethe war 1999 ein Ereignis, der 250. von Schiller rief 2009 noch ein starkes Echo hervor, auch wenn sich viele Verlage bereits zu seinem 200. Todestag vier Jahre zuvor verausgabt hatten. Zu Hölderlins und Hegels 250. erschienen unlängst wenigstens ein paar Bücher – der Inbegriff des Jugenddichters aber scheint heute niemanden mehr zu interessieren, obwohl sich das Novalis-Bild in den vergangenen 30, 40 Jahren grundlegend gewandelt hat: der vermeintlich weltabgewandte Romantiker gehörte zu den tatkräftigsten Dichtern und Denkern seiner Zeit. Entdecken Sie diesen Fremdkörper!

Detlef Ignasiak verfolgt seine Spuren in Thüringen, Ingmar Werneburg widmet sich dem Naturphilosophen Novalis und André Schinkel spürt dem Dichter nach, der die Poesie im Nächtigen, im Traum, an der Grenze zwischen Innen und Außen, Leben und Tod verankert. Lesen Sie den Ofterdingen als Duell mit Goethes Wilhelm Meister und erfahren Sie von Gunnar Decker, wie in der Literatur der DDR um Romantik gerungen wurde. Wilhelm Bartsch erinnert an die Novalis-Trilogie von Gisela Kraft und Jörg Kowalski berichtet von der Rettung des Novalis-Geburtshauses Schloss Oberwiederstedt. Und wie nahe uns Novalis kommen kann, das zeigen Fragmente aus einem Tagebuch der Trauer von Olga Martynova.

Gedichte bringen wir von Volker Braun, Eberhard Häfner, Michael Spyra, Johannes Witek, Holger Brülls, Thomas Rackwitz, Wolfgang Haak und Joachim Werneburg. Neue Prosa von André Schinkel, Kathrin Groß-Striffler, Anke Engelmann und Frank Quilitzsch. Im Essay-Block verdeutlicht Leopold Federmair die Schwierigkeiten, Wulf Kirsten ins Französische zu übersetzen – wofür Stéphane Michaud soeben ausgezeichnet wurde. Weitere Beiträge widmen sich u.a. der Tradition im Lyrischen und der Frage nach dem immatriellen Erbe. Unter »Literarischer Spurensuche« erinnern wir an die Thüringer Wurzeln des Christoffel von Grimmelshausen, den »kalten Witzling« Friedrich Schlegel, die Cospedaer Jugendjahre des Friedrich Justin Bertuch und an den 100. Geburtstag von Walter Werner. Wir fragen in Interviews, wie es mit dem Jenaer Romantikerhaus weitergeht und welche Erfahrungen Lutz Rathenow in seinem politischen Amt gemacht hat: war es Last oder Lust?

Fast 25 Seiten umfassen unsere Rezensionen und im Gespräch mit der Einbandgestalterin stellen wir eine Frau vor, die das Grau des Lebens, die Randbezirke und Zwischenräume der Unentschiedenheit, die uns oft verzweifeln lassen – mit ihrer Kunst zum Leuchten bringt: Susanne Theumer.

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Graphik von Max Uhlig

Heft 73

EDITORIAL

Alle reden von Klima‑, Umwelt- und Naturschutz. Aber was ist Natur? Alles, was rings um uns wächst und gedeiht, das Lebendige? Oder jegliche Materie? Die Erde, das All? Welch Hybris, das alles retten zu wollen. Und was vermag Literatur dabei, was Dichtung?

Diesen Fragen geht unser Titelthema nach. Kerstin Decker erinnert an Rousseaus Weckruf »Zurück zur Natur!«, mit Seume betrachten wir die Denkfigur des »Edlen Wilden«, Heidrun Jänchen folgt dem Natur-Motiv in der Science Fiction und Jürgen Engler beobachtet exemplarisch, wie Natur bei Arno Holz und Franz Josef Czernin buchstäblich zu Wort kommt. Von Richard Pietraß bringen wir eine Poetikvorlesung zur Natur in der deutschen Lyrik, Dietmar Jacobsen interpretiert ein Gedicht von Wulf Kirsten und Nancy Hünger warnt eindringlich vor der absurden Hoffnung, die Menschheit könne sich vor den Folgen ihres Tuns auf den Mars retten …

Neue Lyrik bringen wir von Wulf Kirsten, Annerose Kirchner, Wilhelm Bartsch, Friederike Haerter und Lutz Rathenow. Neue Prosa von Katrin Lemke und Jens Grandt. Im Essay-Block denkt Hansjörg Rothe über den »Romantiker« Dean Reed nach und gedenkt Klaus Bellin des 50. Todestages von Walther Victor, der einst mit »Lesebüchern für unsere Zeit« das klassische Erbe für Leser seiner Gegenwart erschließen wollte.

Zusammengestellt von Ron Winkler gratuliert ein Brevier mit gleich 14 Autorinnen und Autoren Eberhard Häfner zum 80. Geburtstag, einem der eigenwilligsten Lyriker unserer Tage, der 1941 im Thüringischen Steinbach-Hallenberg geboren wurde. Wir besprechen auf 30 Seiten jüngste Literatur und erstveröffentlichen Laudatio und Dankesrede zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Steffen Mensching.

In einem Porträt stellen wir zudem den Einband-Grafiker vor: Der Dresdner Maler Max Uhlig gehört zu den profiliertesten Künstlern aus dem Osten Deutschlands. Früh fand er zu einer eigenständigen Bildsprache, die auch dem vorliegenden Palmbaum-Heft einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Wer sich unter »Natur« eine idyllische Landschaft vorstellt, den wird die Radierung Bewegte Baumkrone schockieren: roh, rau, widerborstig wirkt sie auf den ersten Blick eher abstoßend, aber dann, länger betrachtet, lädt sie dazu ein, genauer hinzusehen, sich in das Geflecht der Linien hineinzubegeben, die Kraft des Baumes zu spüren, dessen Krone der Wind peitscht und der ihm dennoch widersteht. Das ist Natur!

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Zeichnung von Rüdiger Giebler (Halle/Saale)

Heft 72

EDITORIAL

Zensur? Das ist doch Schnee von gestern! Tatsächlich: die plumpe Zensur von Kirchen und Staaten, die unliebsame Bücher auf Verbotslisten stellten, durch »Druckgenehmigungs-verfahren« und mit vermeintlich wissenschaftlichen Gutachten in die Produktion eingriffen oder mittels Papierbeschränkungen die Auflagen knebelten, das alles ist in den meisten Ländern der Erde eine halb schon vergessene Geschichte. Auch deshalb lohnt es sich, an diese Geschichte(n) zu erinnern, mithin auch nach den Argumenten der Zensoren zu fragen, deren einer – Goethe war.

Und leben wir denn heute in gänzlich zensurfreien Zeiten? Manche behaupten, man dürfe »die Wahrheit« heute nicht mehr sagen, »Political Correctness« sei die neue Zensur, die uns zwinge, von Meinungshütern vorgegebene Worthülsen einzuhalten, um nicht an den Pranger gestellt zu werden. Da ist gewiss viel – kalkulierte – Übertreibung am Werk und oft sind die Anprangerer des Prangers selbst die größten Hexenjäger, die in der Anonymität des Internets Hass und Häme schüren. Dennoch bleibt es ein merkwürdiges Zeichen unserer Zeit, dass die Freiheit, sich öffentlich zu äußern, noch nie so groß war, und die Chance, damit etwas zu ändern, noch nie so gering. Vielleicht haben übereifrige Sprachregelungen bis hin zur Gender-Akkuratesse genau damit zu tun: wenigstens in der Wortwahl will man auf der Seite der Sieger stehn, wenn man schon sonst nichts zu wählen hat. Unfreiwillig komisch ist die Zensur an Goethes Erotica, wie man ihr mit Witz begegnen konnte zeigen Cover des Malik-Verlages, aber auch Texte von Wulf Kirsten und Lutz Rathenow.

Neue Lyrik bringen wir u.a. von Andreas Reimann und Thomas Böhme. Eine späte Entdeckung sind Nachlassgedichte von Herbert Sailer. Wie verschieden man über das sprechen kann, was gemeinhin »Liebe« genannt wird, demonstriert der Prosa-Block.

In einem ausführlichen Interview (13 Seiten!) gibt Sigrid Damm über ihr jüngstes Buch Auskunft, das von der durchaus widersprüchlichen Beziehung zwischen Goethe und »seinem« Herzog Carl August erzählt.

Unter »Literarischer Spurensuche« erinnern wir an Rahel Varnhagen und den Barockdichter Georg Neumark. Die wunderbar wilde Einbandzeichnung stammt von dem Hallenser Maler Rüdiger Giebler, der gemeinsam mit seinem Freund Moritz Götze die Nietzsche-Kirche in Pobles retten will. Eine verrückte Idee? Nein: eine lebendige! Die schönste Osterbotschaft: Der Geist von Kaisersaschern lebt …

Jens‑F. Dwars

Cover mit einer Lithografie von Uwe Pfeifer (Halle)

Heft 71

EDITORIAL

Das Wort »Heimat«, oft idyllisch verklärt, ist zum Kampfbegriff geworden, zum Joker im Wahlrummel der Parteien. Deshalb widmen wir ihm ein Heft und stellen ein Fragezeichen dahinter. Was ist Heimat? Was war sie, könnte sie sein? Und welche Rolle spielt sie in der Literatur – einst und heute?

Bloch nannte Heimat »etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war«. Gunnar Decker folgt dieser Denkspur und erkundet die Notwendigkeit der Utopie für jegliches Zusammenleben. Klaus Bellin liest Hölderlins Vaterländischen Gesänge gegen den Strich ihrer national-konservativen Vereinahmung. Katrin Lemke nimmt den »Heimatdichter« Hermann Löns auseinander. Matthias Biskupek berichtet davon, wie die Hymne der Thüringer entstand: ihr Rennsteiglied. Róža Domašcyna erinnert an ein DDR-Kinderlied, während Stefan Petermann und Annerose Kirchner das Heimatgefühl in den kleinsten Dörfern des Freistaates erkunden und Christoph Schmitz-Scholemann sich selbst befragt, inwieweit in den vergangenen 30 Jahren im erweiterten Deutschland zusammen gewachsen ist, was zusammen gehört. Ulf Annel nimmt sich des Themas kabarettistisch an und Ralph Grüneberger sagt mit einem Gedicht, was sein Zuhause ausmacht. Asal Dardan schließlich wendet den Blick ins Globale: im Iran geboren, fragt sie im Exil, wo ihre Heimat sei. Ihr Text wurde mit dem Caroline-Preis für Essayistik ausgezeichnet.

Im Lyrik-Block finden Sie u.a. Pandemische Elegien von Matthias Biskupek und eine Ode von Joachim Werneburg in Hölderlinschem Versmaß. Prosa bringen wir von Friedbert Jost, Hans Lucke und Nancy Hünger. Unter Essay erscheint die Einleitung zu einem Buch von Edelbert Richter. Das einstige Mitglied des Bundestages stellt unbequeme Fragen nach positiven Traditionen, auf die sich das vereinte Deutschland heute besinnen könnte. Jürgen Große dagegen hat ein Buch über die Sprachdifferenzen in Ost und West geschrieben. Und ein faksimilierter Brief von Gottfried Benn ermutigt alle Schreibenden in Corona-Zeiten: sich aufs Schreiben zu besinnen!

Unter »Literarischer Spurensuche« bringen wir einen Philosophen-Block: mit Beiträgen über Hölderlin, Hegel, Fichte und Forberg.

Für den Einband haben wir eine Lithografie von Uwe Pfeifer verwandt, dem Hallenser Maler, der seit 40 Jahren Sachlichkeit mit Traumvisionen vermählt. Und unsere Rezensionen umfassen diesmal über 30 Seiten. Weihnachten naht, verschenken Sie Bücher, die Heimat aller Lesenden.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Auf der Suche nach Utopia – das literarische Bauhaus

- Beiträge von Michael Siebenbrodt (Sprache am Bauhaus), Frank Simon-Ritz (Bauhaus-Bibliothek), Micky Remann (Scheerbart und Bruno Taut), Jens‑F. Dwars (Vom gotischen Bauhaus zur funktionalen Botschaft), Patrick Rössler (Moholy Nagy und diem moderne Illustrierte), Matthias Biskupek (Verteibung durch den Geist von Weimar), Frieder W. Bergner (Hörbuch), Ulrich Kaufmann (Franziska Linkerhand), Harald Heydrich (Bauhaus in Film und Roman), Nancy Hünger (Mein Bauhaus), Olaf Weber (Transkription des Bauhauses in ein Museum)

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Hans Ticha).

- PROSA von Hans Richter, Elisabeth Dommer, Gorch Maltzen.

- LYRIK von Ingo Cesaro, Holger Brülls, Annerose Kirchner, Detlef Färber, Thomas rackwitz, Lutz Rathenow, Joachim Werneburg.

- Essays mit Hans-Dieter Schütt (Für Wulf Kirsten), Wilhelm Bartsch (Hilbig trifft Novalis).

- SPURENSUCHE von Ingmar Werneburg (Ernst Haeckel und Goethe), Dertlef Ignasiak (Mascha Kaléko).

- EHRUNG für Albrecht Börner (Ignasiak), Nachruf auf Harald Wenzel-Orf (Dwars).

- REZENSIONEN

Cover mit einer Algrafie von Angela Hampel (Dresden)

Heft 70

EDITORIAL

Der Geburtstag von Sophie Mereau (1770–1806), die in Altenburg zur Welt kam und im Umkreis der Jenaer Frühromantiker Gedichte und Romane verfasst hat, jährt sich am 27. März zum 250. Male. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, um in Geschichte und Gegenwart zu erkunden, ob Frauen anders als Männer schreiben.

»Weibliches Schreiben« war einmal ein Kampffeld, auf dem um Deutungshoheit gerungen wurde, ein Fahnenwort der Emanzipationsbewegungen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Heute scheint das Thema kaum noch eine Rolle zu spielen, trotz Me-too-Rummel in den Massenmedien. Geschlechterdebatten werden nur noch um »gender-gerechte« Anreden geführt, die Frage, inwieweit das Geschlecht das Schreiben selber prägt, welches Potential darin steckt, taucht kaum noch auf. Wir haben daher Autorinnen und Autoren gebeten, über das Thema nachzudenken. Unter anderem erinnern Christoph Schmitz-Scholemann an die legendäre Sappho und Verena Paul-Zinserling an eine gekränte Poetin aus Erfurt (Sidonia Zäunemann), Ulrike Müller bedenkt die Versuche von Caroline Schlegel und Charlotte von Stein, sich mit Ironie männlicher Normsetzungen zu erwehren, Kerstin Decker berichtet über die Schreiberfahrungen von Lou von Salomé bei Nietzsche, Katrin Lemke zeigt, wie zweifelhaft das Lob der Männer (gegenüber Helene Voigt-Diederichs) sein kann, Wilhelm Bartsch erzählt von seinen Zauberlehrjahren bei Sarah Kirsch, Kathrin Schmidt erinnert an Christa Wolf und Christine Hansmann an Gisela Kraft. Wortmeldungen zum »weiblichen Schreiben« (u.a. von Róža Domašcyna) führen ins Hier und Heute. Neue Lyrik bringen wir u.a. von Christa Cibulka, Ingo Cesaro und Michael Hillen. Neue Prosa von Kathrin Groß-Striffler und Rainer Wedler. Besonders stark ist der Essay-Block mit Texten von Friedrich Dieckmann, Rolf Schneider, Ulrich Kaufmann und der letzten Goethe-Studie Bernd Leistners. Und mit Detlef Ignasiak sprechen wir über seinen 1000-seitigen Literaturführer durch Thüringen, der nach 20 Jahren Arbeit zu Ostern erscheint.

Unter »Literarischer Spurensuche« gedenken wir des 250. Geburtstages von Hölderlin, der vor 225 Jahren daran gescheitert ist, in Jena Fuß zu fassen. Wir bringen eine Kritik der Hölderlin-Biografie von Safranski und die Adaption eines Hölderlin-Motivs von Roland Bärwinkel.

Für den Einband konnten wir Angela Hampel gewinnen. Lesen Sie das Interview mit der Dresdnerin, die seit 1985 wehrhaft stolze Frauen zeichnet, also auf Papier und Leinwand »weibliches Schreiben« auf andere Art praktiziert.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Weibliches Schreiben

- Beiträge von Christoph Schmitz-Scholemann (Sappho), Verena Paul-Zinserling (Sidonia H. Zäunemann), Annette Seemann (Sophie Mereau), Ulrike Müller (Charlotte von Steon und Caroline Schlegel-Schelling), Kerstin Decker (Lou von Salomé), Katrin Lemke (Helene Voigt-Diederichs), Harald Heydrich (Nelly Sachs), Wilhelm Bartsch (Sarah Kirsch), Kathrin Schmidt (Christa Wolf), Christine Hansmann (Gisela Kraft), Matthias Biskupek (Unbekannte Klassike-rinnen), Wortmeldungen von Annerose Kirchner, Stefan Petermann, und Róža Domašcyna.

- PALMBAUM-UMSCHLAG

(Gespräch mit Angela Hampel). - PROSA von Kathrin Groß-Striffler, Rainer Wedler, Wolfgang Wurm und Holger Brülls

- LYRIK von Christa Cibulka, Ingo Cesaro, Annerose Kirchner, Michael Spyra, Michael Hillen und Christine Hansmann

- ESSAYS von Friedrich Dieckmann (Luther und Beethoven), Bernd Leistner (Goethes Aussöhnungsvolten), Ulrich Kaufmann (Fürnberg), Rolf Schneider (Vom (Un-)Wert der Bücher), Jens‑F. Dwars (Goethes Anti-Dilettantism) und Wilhelm Bartsch (Yana Milev)

- SPURENSUCHE zu Hölderlin:

Detlef Ignasiak (H. in Thüringen), Dwars (H‑Biografie von Safranski), Roland Bärwinkel (Flagge zeigen)

- INTERVIEW mit Detlef Ignasiak zu seinem 1000-seitigen Literatur-führer durch Thüringen

- REZENSIONEN

- Nachrichten

u.a. Programm Schloss Ettersburg

Cover mit einem Kupferstich von Baldwin Zettl (Freiberg) zu dem Gedicht »Das Eigentum« von Volker Braun

Heft 69

EDITORIAL

Wir hatten gehofft, mit dem Bauhaus-Heft den »Schmerzpunkt unserer fröhlichen Gegenwart« wenigstens zu kitzeln. Viele sprachen uns privat auf das Heft an, das ja den einzigen weißen Fleck auf dem viel beackerten Feld der Weimarer Avantgarde-Schule in Augenschein nahm: den Umgang des Bauhauses mit Sprache und Literatur. Aber nirgends ein öffentliches Echo, geschweige denn eine Debatte. Nicht einmal das neue Bauhaus-Museum, das von nahezu allen großen Zeitungen Deutschlands mit Kritik bedacht wird, kann in Thüringen einen wirklichen Streit auslösen. Macht die sanfte Hügellandschaft ringsum uns so handzahm …?

So wollen wir diesmal den Blick über Thüringen hinaus richten: wir nehmen den 200. »Geburtstag« von Goethes ›West-östlichem Divan‹ zum Anlass, um nach der wechselseitigen Bereicherung von Ost und West durch Literatur zu fragen. Wir zeigen, wie deutsche Autoren seit Jahrhunderten durch Erkundung des »Ostens« das »westliche« Bewusstsein erweitert haben und unterlaufen damit einen »Ost-West-Gegensatz«, der noch immer oder schon wieder von den Vor- und Verstellungen des Kalten Krieges geprägt ist, einen Denkhorizont, für den – 30 Jahre nach der »Wiedervereinigung« – die »neuen Bundesländer« der Osten sind und Moskau schon zu Asien gehört. Mithin möchten wir an die historisch gewachsene Aufgabe Deutschlands erinnern, ein Mittler zwischen West und Ost zu sein.

Klaus Bellin skizziert die Entstehung des Goetheschen Divans. Mit Hansjörg Rothe blicken wir auf die Antike-Rezeption im Mittelalter, Sylvia Bräsel verweist auf Spuren des Konfuzianismus in der Aufklärung, Gerhard Schaumann geht dem Motiv der »russischen Seele« in der deutschen Literatur nach und Gunnar Decker befragt Hermann Hesses Indien-Bild. Harald Heydrich erinnert an Johannes Bobrowskis Sarmatischen Divan und Friedrich Schorlemmer berichtet, wie sowjetische Filme und Bücher die DDR-Opposition vor der Wende bestärkt haben. Matthias Biskupek erzählt von seinem Japan, Jürgen Große setzt sich mit Ost-Klischees am Beispiel von Ines Geipel auseinander und mit Friedrich Dieckmanns Essay über Moses bei Goethe, Schiller und Freud schließt sich der Kreis.

Natürlich bringen wir auch neue Lyrik, Prosa und Essays, gehen auf literarische Spurensuche, bringen 25 Seiten Rezensionen, Interviews mit dem Cass-Verlag und dem Kupferstecher Baldwin Zettl und als finalen Höhepunkt Laudatio und Dankesrede zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Sibylle Berg.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Ex Oriente Lux. Ein west-östlicher Divan

- Beiträge von Klaus Bellin (Goethes Divan), Hansjörg Rothe (Antigone bei Wolfram von Eschenbach), Sylvia Bräsel (Konfuzius in der Aufklärung), Gerhard Schaumann (Die »russische Seele«), Gunnar Decker (Hermann Hesses Indien), Harald Heydrich (Bobrowskis Sarmatischer Divan), Friedrich Schorlemmer (Sowjetische Filme und Bücher vor 1989), Matthias Biskupek (Japan aus DDR-Sicht), Jürgen Große (Ost-Gezeter am Beispiel von Ines Geipel), Friedrich Dieckmann (Moses bei Goethe, Schiller und Freud), Ulrich Kaufmann (Goethe-Hafis-Denkmal)

- PALMBAUM-UMSCHLAG

(Gespräch mit Baldwin Zettl). - PROSA von Wilhelm Bartsch, Wolfgang Haak, André Schinkel

- LYRIK von Friederike Haerter, Holger Uske, Cornelius van Alsum, Ulrich Kersten, Johannes Witek und Joachim Werneburg.

- ESSAYS von Wilhelm Bartsch (Hilbig), Steffen Dietzsch (NFG-Chroniken), Jens‑F. Dwars (Bauhaus-Museum Weimar / Wulf Kirsten), Rainer Noske (Kafkas »Verwandlung«).

- SPURENSUCHE von Dertlef Ignasiak (Alexander v. Humboldt / Fontane), Dwars (Konfuzius in Poschwitz), Rotraut Greßler (Der Verleger Gustav Hempel).

- WEIMARER LYRIKNACHT mit Carolin Callies, Max Sessner, Margret Kreidl und Sebastian Unger.

- INTERVIEW von Jens Kirsten mit dem Cass-Verlag (jap. Literatur)

- REZENSIONEN (25 Seiten!)

- THÜRINGER LITERATURPREIS: Laudatio von Johanna Bohley und Danksagung von Sibylle Berg

Cover mit der Lithografie »Tretboot« von Hans Ticha (Maintal)

Heft 68

EDITORIAL

Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen: Wir haben tatsächlich gehofft, mit dem Avantgarde-Heft einmal in ein Wespennest zu stoßen. Wir hoffen natürlich immer auf Ihren Widerspruch, geneigte Leserschaft. Werfen Sie uns die Hefte an den Kopf, schreien Sie uns an, machen Sie sich bemerkbar! Da haben wir nun all die heiligen Glitzerworte unserer Zeit abgeklopft: »Moderne«, »Avantgarde« – all diese Wunderkerzen auf den Sonntagstorten unserer feierwütigen Zeit. Doch gestört hat‘s keinen,nicht einmal der zornig verzweifelte Rundumschlag einer Nancy Hünger, die überall nur »Ablassliteratur« auf den Büchertischen findet, Ersatzbefriedigungen für das grassierende Unterhaltungsbedürfnis der Gebüldeten … Offenbar haben wir den Schmerzpunkt unserer fröhlichen Gegenwart noch nicht getroffen. Vielleicht gelingt es mit dem Bauhaus-Heft, das die Frage nach Möglichkeit und Grenzen von Avantgarden am konkreten Material der vor 100 Jahren in Weimar gegründeten Reformschule durchspielt. Und hier gleich das zweite Geständnis: Kein Heft war so schwer mit Inhalt zu füllen, wie dieses. Denn alles scheint über das Bauhaus gesagt und geschrieben zu sein. Also fragen wir: wie stand es um das Sagen und Schreiben am Bauhaus selbst, welche Rolle spielten Sprache und Literatur, das Wort und die Dichtkunst an einer Schule, die das Handwerk, die Grundgesetze des Bauens lehren wollte? Und wie reagierte die Dichterstadt Weimar darauf?

Dass wir über das Titelthema die anderen Rubriken nicht vernachlässigen, zeigt ein starker Lyrik-Block, der diesmal u.a. einen Sonettkranz von Thomas Rackwitz und eine »buddhistische Phantasie« von Joachim Werneburg enthält. Unter Essay bringen wir einen Gruß von Hans-Dieter Schütt an Wulf Kirsten und einen langen Aufsatz von Wilhelm Bartsch über die literarischen Tiefenbohrer Hilbig und Novalis. Ingmar Werneburg geht dem Goethe-Erbe bei Ernst Haeckel nach und Matthias Biskupek zeigt, in welche Nöte ein Autor geraten kann, wenn ein Leser ihn auf seine Worte festnagelt. Für den Palmbaum-Einband konnten wir Hans Ticha gewinnen, einen der produktivsten Erben des Bauhauses.

Übrigens greifen wir mit dem nächsten Heft ein Teilthema des vorliegenden noch einmal auf: Sah das Bauhaus in den Osten, so nehmen wir den 200. »Geburtstag« von Goethes West-östlichem Divan zum Anlass, die wechselseitige Bereicherung von West und Ost bis nach Indien und China in der Literatur zu erkunden.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Auf der Suche nach Utopia – das literarische Bauhaus

- Beiträge von Michael Siebenbrodt (Sprache am Bauhaus), Frank Simon-Ritz (Bauhaus-Bibliothek), Micky Remann (Scheerbart und Bruno Taut), Jens‑F. Dwars (Vom gotischen Bauhaus zur funktionalen Botschaft), Patrick Rössler (Moholy Nagy und diem moderne Illustrierte), Matthias Biskupek (Verteibung durch den Geist von Weimar), Frieder W. Bergner (Hörbuch), Ulrich Kaufmann (Franziska Linkerhand), Harald Heydrich (Bauhaus in Film und Roman), Nancy Hünger (Mein Bauhaus), Olaf Weber (Transkription des Bauhauses in ein Museum)

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Hans Ticha).

- PROSA von Hans Richter, Elisabeth Dommer, Gorch Maltzen.

- LYRIK von Ingo Cesaro, Holger Brülls, Annerose Kirchner, Detlef Färber, Thomas rackwitz, Lutz Rathenow, Joachim Werneburg.

- Essays mit Hans-Dieter Schütt (Für Wulf Kirsten), Wilhelm Bartsch (Hilbig trifft Novalis).

- SPURENSUCHE von Ingmar Werneburg (Ernst Haeckel und Goethe), Dertlef Ignasiak (Mascha Kaléko).

- EHRUNG für Albrecht Börner (Ignasiak), Nachruf auf Harald Wenzel-Orf (Dwars).

- REZENSIONEN

Cover mit der Collage »Am Strand der Zeiten« von Wolfgang Petrovsky (Freital)

Heft 67

EDITORIAL

Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Falsch: er ging nicht einfach vorbei, so wie er auch nicht aus heiterem Himmel ausgebrochen war. Kieler Matrosen, die sich nicht länger als Kanonenfutter verheizen lassen wollten, verweigerten das Auslaufen ihrer Schiffe, sie kehrten die Waffen um gegen die Herrschenden im eigenen Land. Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um nicht zu zeigen, wie Kunst und Literatur die Novemberrevolution „dargestellt“ haben, wir fragen nach den Revolutionen in den Künsten selbst: nach den Avantgarden.

Dabei klammern wir das Bauhaus bewusst aus, da es uns im nächsten Jahr mehr als genug beschäftigen wird. Auch ins nächste Heft werden zwei Beiträge verschoben, die zur Avantgarde geplant waren: Peter Krause über „konservative Revolutionäre“ und Wilhelm Bartsch zu Wolfgang Hilbigs Dialog mit Novalis. Wir sind uns sicher, dass die vorliegenden Essays zu Hölderlin, Nietzsche, Brecht & Benjamin, zur Konkreten Poesie, zum Streit um Eislers Faustus-Oper, über eine ungewöhnliche Ubu-Inszenierung an einer DDR-Schule, zur Reihe Außer der Reihe und zum Schreiben im digitalen Zeitalter genug Stoff zum Nachdenken liefern. Friedrich Dieckmann wagt eine Antwort auf die Frage, welche Kunst wir bräuchten, und Nancy Hünger ruft zum Streit um „Ablassliteratur“ auf …

Neue Lyrik bringen wir von Anna Ribeau, Michael Hillen, Ullrich Kersten, Ron Winkler und Michael Spyra, neue Prosa von Nancy Hünger, Horst Hussel, Daniel Zahno und Ursula Schütt. Außerdem dokumentieren wir die Weimarer Lyriknacht.

Im Interview befragen wir Steffen Mensching nach seinem neuen Roman Schermanns Augen. Die Spurensuche widmet sich diesmal dem Wirken von Großherzog Carl Alexander, der von einem „Silbernen Weimar“ träumte, und Johannes Falk.

Für den Palmbaum-Einband hat uns Wolfgang Petrovsky eine im wahrsten Wortsinn fein verwobene Collage geschaffen: Fundsachen am Strand der Zeiten … Der Rezensions-Block umfasst mal wieder über 30 Seiten, Lesefutter und vielleicht auch brauchbare Vorschläge für kommende Weihnachtskäufe.

Unter der Rubrik Aus dem literarischen Leben berichten wir u.a. über die 29. Werkstatt des Südthüringer Literarturvereins und drucken eine Auswahl der entstandenen Texte. Bleiben Sie uns treu: Streiten Sie mit uns!

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Avantgarde – 100 Jahre Revolution in den Künsten

- Beiträge von Hans-Dieter Schütt (Hölderlin), Jens‑F. Dwars (Nietzsche), B.K. Tragelehn (Brecht und Benjamin), Harald Heydrich (Konkrete Poesie), Dietmar Ebert (Hanns Eisler), Ulrich Kaufmann (Ubu als Puppenspiel), Klaus Pankow (Die Reihe Außer der Reihe), Friedrich Dieckmann (Welche Kunst brauchen wir?), Stefan Petermann (Digitales Schreiben), Nancy Hünger (Nach den Avantgarden).

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Wolfgang Petrovsky).

- PROSA von Nancy Hünger, Horst Hussel, Daniel Zahno und Ursula Schütt.

- LYRIK von Anna Ribeau, Michael Hillen, Ron Winkler, Ulrich Kersten und Michael Spyra.

- INTERVIEW mit Steffen Mensching.

- WEIMARER LYRINACHT mit Levin Westermann, Ulf Stolterfoht, Sibylla Vricic Hausmann und Sylvia Geist.

- SPURENSUCHE von Hans Lucke (Groß-herzog Carl Alexander) und Dietlind Steinhöfel (Johannes Falk)

- EHRUNGEN für Reiner Kunze (Straub) und Wolf Wondratschek (Dwars), Nachruf auf Rosemarie Schuder.

- 29. Südthüringer Literaturwerkstatt (Andreas Seifert, Ursula Schütt, Holger Uske, Sandro Eberwein, Christine Behrend)

Cover mit der Zeichnung »Thüringer Landschaft« von Gerda Lepke (Freital/Gera)

Heft 66

EDITORIAL

Literaturzeitschriften haben in der Regel nur ein kurzes Leben. Sie sind Zwitter, halb Zeitung, halb Buch. Den einen zu wenig tagesaktuell, den anderen schon zu sehr dem Zeitgeschehen verpflichtet. Ein spektakuläres Programm mag ihnen für den Augenblick Aufmerksamkeit bescheren, ja manchen sogar Ruhm, weit über ihr Bestehen hinaus – wie den Horen Schillers oder dem Athenäum der Romantiker. Oder sie haben eine potente Institution im Rücken wie Sinn und Form die Berliner Akademie der Künste.

Der Palmbaum ist nur ein literarisches Journal aus Thüringen. Umso erstaunlicher, dass es mit diesem Heft sein 25-jähriges Bestehen feiern darf. Wir haben 25 Stammautoren aus ganz Deutschland eingeladen, der Zeitschrift ein paar aufmunternde Worte zu schreiben. Von Wilhelm Bartsch und Thomas Böhme reicht die Schar der Gratulanten über Kerstin Hensel, Wulf Kirsten und Reiner Kunze bis zu Landolf Scherzer, Kathrin Schmidt und B. K. Tragelehn. Herausgekommen ist ein wunderbar abwechslungsreiches Lesebuch, das Lust auf die nächsten 25 Jahre macht.

Zudem bringen wir neue Lyrik u.a. von Christian Rosenau, Christa Cibulka und Philipp Kampa. Im Prosa-Block finden Sie Roman-Auszüge von Rolf Schneider und Waltraud Bondiek sowie eine Geschichte von Doris Wirth.

Ulrich Kaufmann hat Sigrid Damm nach den Hintergründen ihres jüngsten Buches befragt, Detlef Ignasiak erinnert an den 250. Todestag von Winckelmann und Günter Schmidt gedenkt des Schiller-Biografen Reinhard Buchwald.

Den Einband des Jubiläumsheftes hat diesmal Gerda Lepke mit einer Thüringer Landschaft gestaltet – der 25. Palmbaum-Grafik seit 2005.

Lassen Sie sich neue Bücher von unseren Rezensenten empfehlen und lesen Sie auch das Programm der Thüringer Literaturtage sowie die literarischen Höhepunkte des Pfingstfestivals auf Schloss Ettersburg. All dies kündet vom Reichtum der hiesigen Literatur, deren Podium wir noch lange sein wollen. Schreiben Sie uns, was Sie sich von uns wünschen.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: 25 Jahre Palmbaum

- Beiträge von Ulrich Kaufmann (Gespräch mit Detlef Ignasiak über die Anfänge) und Jens‑F. Dwars (Die Palmbäume seit 2005), 25 Gedichte und Geschichten von Wilhelm Bartsch, Matthias Biskupek, Thomas Böhme, Róža Domašcyna, Daniela Danz, Peter Gosse, Kathrin Groß-Striffler, Ralph Grüneberger, Wolfgang Haak, Kerstin Hensel, Nancy Hünger, Annerose Kirchner, Wulf Kirsten, Bärbel Klässner, Reiner Kunze, Steffen Mensching, Stefan Petermann, Andreas Reimann, Lutz Rathenow, Landolf Scherzer, André Schinkel, Kathrin Schmidt, Hans-Dieter Schüt, B.K. Tragelehn, Holger Uske; Grüße von Lese-Zeichen (Martin Straub), Bödecker (Ellen Scherzer) und LGT (Ulf Annel, Ursula u. Siegfried Schütt); Bibliografie der Hefte 50–65.

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Gerda Lepke).

- PROSA von Rolf Schneiderr, Doris Wirth und Waltraud Bondiek.

- LYRIK von Christian Rosenau, Christa Cibulka, Roland Bärwinkel, Beate Weston-Weidemann, Philipp Kampa, Joachim Werneburg und Detlef Färber.

- INTERVIEW von Ulrich Kaufmann mit Sigrid Damm.

- WEIMARER LYRINACHT mit Tom Schulz, Ulrike Feibig, Ursula Krechel und Christian Filips.

- SPURENSUCHE von Detlef Ignasiak (Winckelmanns 250. Todestag) ud Günther Schmidt (Reinhard Buchwald)

- NACHRUFE auf Elmar Faber (Dwars) und Hans Richter (Kaufmann)

Cover mit dem Linolschnitt »Utopia«

von Ulrike Theusner (Weimar)

Heft 65

EDITORIAL

Dies ist das erste von zwei aufeinander folgenden Jubiläumsheften: Am 24. August 1617, vor 400 Jahren, wurde in Weimar die Fruchtbringende Gesellschaft gegründet, die erste deutsche Literaturvereinigung. Als Palmenorden, der sich die vielfach nutzbare Palme zum Erkennungszeichen gewählt hatte, waren die Fruchtbringer auch das Vorbild für die Gründung der Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum und ihrer gleichnamigen Zeitschrift, die seit 1993 erscheint. Das nunmehr 65. Heft schließt den 25. Jahrgang ab, weshalb wir im nächsten Frühjahr denn auch Geburtstag feiern werden.

Das vorliegende Heft aber haben wir zunächst den Fruchtbringern gewidmet. Von heute aus gesehen mutet es geradezu utopisch an, dass vor 400 Jahren, am Vorabend des 30-jährigen Krieges, protestantische Fürsten ausgerechnet die Förderung der deutschen Sprache und Literatur quasi zum Regierungsprogramm erhoben! Um den Zusammenhang von Sprache, Macht und Politik wird auch ein Podiumsgespräch kreisen, zu dem der Thüringer Literaturrat und die Herzogin Anna Amalia-Bibliothek am 24. Oktober einladen (siehe Seite 33). Zugleich fragen wir, inwiefern Schriftsteller heute Literaturverbände brauchen – vom VS, über regionale Vereine bis hin zum P.E.N.

Neue Lyrik bringen wir u.a. von Friedrike Haerter, Ullrich Kersten und Wilhelm Bartsch, neue Prosa von Bernd Leistner und Lutz Rathenow. Außerdem erstveröffentlichen wir eine Weihnachtserzählung aus dem Nachlass von Gabriele Reuter. Indem wir die Transkription der Handschrift drucken, erhalten die Leser auch exemplarisch Einblicke in die Werkstatt der Autorin und können an Streichungen und Hinzufügungen verfolgen, wie der Text entstanden ist.

Neben der Weimarer Lyriknacht dokumentieren wir zwei Preisverleihungen: Wir bringen die Dankrede von Christoph Dieckmann zum Caroline-Schlegel-Preis für Essayistik der Stadt Jena sowie Laudatio und Dank des Preisträgers zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises an Lutz Seiler. Wir verfolgen die Spuren Eugen Diederichs und eines Erfurters, der vor 100 Jahren Korea erkundet hat. Wir befragen einen Wiederentdecker von Goethes Großvater aus dem thüringischen Kannawurf (!) und führen ein Gespräch mit Ulrike Theusner, die uns die Einbandgrafiken geschaffen hat. Und wir laden Sie ein, sich auf sage und schreibe 45 Seiten neue Literatur empfehlen zu lassen. Weihnachten steht vor der Tür …!

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: 400 Jahre Fruchtbringende Gesellschaft

- Beiträge von Christoph Schmitz-Scholemann (Im Zeichen der Palme), Julia Schinköthe & Uta Seewald-Heeg (Die Neue Frucht-bringende Ges. in Köthen), Uwe Pörksen (Leibniz zur dt. Sprache), Jens‑F. Dwars (Heiner Müllers »Umsiedlerin«), Nietzsche (Wahr-heit und Lüge), Ingo von Münch (»Political Correctness«), Nancy Hünger (Schweigen), Kurt Tucholsky (Schriftsteller), Olaf Trunschke (VS), Stefan Petermann (LGT), Matthias Biskupek (PEN).

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Ulrike Theusner).

- PROSA von Gabriele Reuter, Bernd Leistner und Lutz Rathenow.

- LYRIK Friederike Haerter, Cornelius van Alsum, Christine Hansmann, Ullrich Kersten, Wilhelm Bartsch.

- ESSAYS von Christoph Dieck-mann (Caroline-Preis), Jens‑F. Dwars (A.W. Schlegel), Ulrich Kaufmann (Lenz beim Kunstfest).

- WEIMARER LYRINACHT mit Tom Schulz, Ulrike Feibig, Ursula Krechel und Christian Filips.

- SPURENSUCHE von Katrin Lemke (Diederichs), Sylvia Bräsel (Otto Lucius), Hans Sarkowicz (Goethes thüringer Großvater)

- Laudatio (Torsten Unger) und Dankrede von Lutz Seiler zum Thüringer Literaturpreis

Cover mit einer Zeichnung von Horst Hussel (Berlin)

Heft 64

EDITORIAL

Weimarzentrismus – so lautet ein beliebter Vorwurf gegen alles, was aus Weimar oder dessen Umfeld kommt. Wie die Literarische Gesellschaft, die an der Ilm ihren Sitz hat, oder der Palmbaum, der im Nachbartal wurzelt. Natürlich nervt es auf die Dauer, wenn ein Ort seit 200 Jahren behauptet, die Literaturhauptstadt der Deutschen zu sein und dabei permanent mit alten Karten spielt.

Als sei Alter an sich schon ein Wert. Oder geht es um etwas anderes? Was zieht die Leute wieder und wieder in diese Stadt? Die Sehnsucht nach einer verlorenen Harmonie? Die es niemals gab in diesem Musendorf, wo man um 1800 noch Kühe durch die Gassen trieb, wo ländliche Armut mit kulturell ambitionierter Hofhaltung Hand in Hand ging. Weimar, das heißt „ideell“, immer wieder über die Grenzen des Bestehenden hinaus zu drängen. Und Weimar heißt auch, reell, immer wieder mit hochfliegenden Plänen Schiffbruch zu landen, eingeholt zu werden vom „durchaus Scheißigen“ der irdischen Verhältnisse, wie es Goethe in seinen jüngeren Jahren auf den Punkt zu bringen pflegte.

Die folgenden Beiträge bewegen sich zwischen den Polen des ideellen und des realen Weimar. Sie laden zu erneuter Sicht auf scheinbar Altbekanntes ein und wollen Neugier auf das kommende Weimar wecken, das sich im Hier und Heute wandeln muss. Dass dieser Wandel sich nur im politischen Raum vollziehen kann, haben die vergangenen Monate seit dem letzten Heft deutlich gemacht. Die Diskussionen um die Finanzierung des Kulturstandortes Thüringen, und darüber hinaus die Verfassungs-Debatte um Kultur als „Pflichtaufgabe“ des Staates generell, halten unvermindert an. Der Palmbaum hat in Heft 2/06 mit einem Essay von Peter D. Krause zum inhaltlichen Streit aufgerufen: Welche Kultur wollen wir um welchen Preis? Im vorliegenden Heft stehen erste Erwiderungen. Mögen sie den nötigen Widerspruch provozieren.

Das nächste Mal wollen wir das Netzwerk literarischer Ort nachzeichnen, das die Thüringer Landschaft wie kaum eine andere mit ungeheurer Dichte über Jahrhunderte hinweg durchzieht. Weimar wird dann wieder nur ein Punkt unter vielen sein…

Jens-Fietje Dwars

TITELTHEMA: Zum Lachen

- Beiträge von Annelie Morneweg (Das Komische), Ulrich Kaufmann (Absurditäten von Goethe und Lenz), Jean Paul, Detlef Ignasiak (Goethe scheitert an Kleist), Novalis/Schlegel, Jens‑F. Dwars (Goethes ernste Scherze), Klassiker-Parodien, Nietzsche, Ulf Annel (Ringelnatz in Thüringen), Hans-Dieter Schütt (Jüdischer Humor), Detlef Ignasiak (Spuren jüd. Lebens in Thüringen), Michael von Hintzenstern (Dada-Dekade), Olaf Weber (Der 42. Kongress), Matthias Biskupek (Satireversuche in Web), Renate Holland-Moritz (Lachsalve auf die DDR), Ulf Annel (Schreiben fürs Kabarett), Das Satiricum in Greiz), Sylvia Bräsel (Wortwitz in China).

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Horst Hussel).

- PROSA von Stefan Petermann, Gunnar Decker, Matthias Klaß, Martin Straub, Ursula Schütt, Horst Hussel.

- LYRIK von Wolf Wondratschek, Wilhelm Bartsch, Christoph Schmitz-Scholemann, Lutz Rathenow, Dieter Gleisberg, Christian Maintz und Joachim Werneburg.

- ESSAYS von Wulf Kirsten (Gabriele Reuter) Jens‑F. Dwars (E. Förster-Nietzsche-Biografie von K. Decker), Pro & Contra zu einem Büch über Fühmann.

- INTERVIEW mit Roland Krischke über die Zukunft des Lindenau-Museums und des Altenbourg-Hauses in Altenburg

- SPURENSUCHE von Michael Kirschschlager (Heinrich Hetzbold von Weißensee), Detlef Ignasiak (200. Todestag von Dalberg).

Cover mit einer Zeichnung von Strawalde (Berlin)

Heft 63

EDITORIAL

Hand aufs Herz: Wer liest heute noch Gustav Freytag? Vor genau einem Jahr hatten wir das Herbstheft dem Thema „Bestseller“ gewidmet. Freytag ist ein exemplarischer Fall dafür, und das im wortwörtlichen Sinn: vom meistgelesenen Autor und vielgespielten Stückeschreiber zwischen Gründung des Kaiserreichs und Ende der Weimarer Republik ist er zum nahezu Unbekannten abgestürzt, von dem man nur ab und zu raunen hört, sein Roman Soll und Haben sei antisemitisch. Und tatsächlich wurde 1977 eine Verfilmung des Romans durch Rainer Werner Fassbinder mit genau diesem „Argument“ verhindert. Ein Verdikt, das selbst so klischeehaft war wie die Klischees, die man Freytag – und Fassbinder – vorwarf. Herbert Knopp, der damalige Drehbuchautor, erinnert in seinem Beitrag für dieses Heft erstmals ausführlich an die Vorder- und Hintergründe der Ablehnung und zeigt, was dadurch verhindert wurde: ein produktiver Umgang mit dem Stoff, der die antisemitischen Klischees aufarbeiten wollte, indem er sie durchsichtig macht, um die sozialökonomischen Gründe dahinter zu erkennen. Nebenbei gesagt: fast rührend liest man, wie ernst das bundesdeutsche Fernsehen vor 40 Jahren noch seinen Bildungsauftrag nahm – um desto zorniger wahrzunehmen, welche Verblödung eben dieses Medium heute auf nahezu allen Kanälen im Wettrennen um „Einschaltquoten“ betreibt. Wir freuen uns, erstmals auch eine literarische Kunstform dokumentieren zu dürfen, die weitgehend unterschätzt wird: die des Drehbuchs. Wer die Szenen liest, sieht den Film schon vor sich und kann nur bedauern, dass er wegen ideologischer Kurzsichtigkeit – diesmal im Westen Deutschlands – nie zustande kam.

Weitere Höhepunkte des Heftes sind Weimar-Gedichte von Andreas Reimann, ein Text-Zyklus von André Schinkel, Beiträge zur Weimarer Lyriknacht, u.a. von Michael Krüger, der zweite Teil des Essays von Dietmar Jacobsen über die Archäologisierung der DDR in Nach-Wende-Romanen, Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Gerhard Altenbourg und Horst Hussel, eine Erinnerung an Hilbigs Prosa-Debüt in der DDR von Ralph Grüneberger, das Gespräch mit Strawalde, der uns einen zauberhaften Einband gezeichnet hat, und die Beiträge der fünf Finalisten zum Menantes-Preis für erotische Dichtung, der im Juni vom Palmbaum und der Kirchgemeinde Wandersleben verliehen wurde. Mögen Sie nicht zuletzt unsere 30 Seiten Rezensionen zu anregender Lektür verführen.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Gustav Freytag 200

- Beiträge von Jens‑F. Dwars (Kurzporträt), Cornelia Hobohm (Freytag in Thüringen), Peter Arlt (Freytag-Bildnisse), Siegwart Wohlleben (Freytag-Gedenkstätte Siebleben), Bernt Tur von zur Mühlen (Interview zu seiner Freytag-Biografie), Erstveröffent-lichung eines Briefes von Freytag an einen jungen Autor, Herbert Knopp (zur Verhinderung eines Fassbinder-Films)

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Strawalde).

- PROSA von Elisabeth Dommer, Hansjörg Rothe, Beatrix Heinrichs und André Schinkel.

- LYRIK von Andreas Reimann, Hans-Jörg Dost, Annerose Kirchner, Michael Hillen, Beate Weidemann, Anja Kampmann, Dominik Dombrowski, Martina Hefter und Michael Krüger.

- ESSAYS von Dietmar Jacobsen (Zur Archäologisierung der DDR, Teil II) und Dietmar Maetzig (Litauische Begegnungen).

- SPURENSUCHE von Michael Kirschschlager (Ein Thüringer Bücherdieb), Briefe von Gerhard Altenbourg und Horst Hussel, Ralph Grüneberger (Hilbigs Prosa-Debüt in der DDR)

- MENANTES-PREIS: Michael Hüttenberger, Dagmar Scherf, Hellmuth Opitz, David Lode und Ingrid Svoboda.

Cover mit dem Farbholzschnitt »Eine Schifffahrt ist nicht lustig« von Klaus Süß (Chemnitz)

Heft 62

EDITORIAL

Übersetzern geht es wie den Kinderbuchautoren. Sagt man von den einen, sie würden doch „nur“ für Kinder schreiben, so von den anderen, dass sie „nur“ übersetzen, was die Originalautoren gedichtet haben. Immer haftet ihnen etwas Sekundäres an. Zumindest im Bewusstsein der Leser spielen sie kaum eine Rolle, denn die Qualität einer Übersetzung kann nur einschätzen, wer das Original kennt.

Grund genug, ein Palmbaum-Heft der Kunst des Übersetzens zu widmen. Wir beginnen mit Luther, dessen kraftvoll bildreiche Bibelübertragung Bahnbrechendes für die deutsche Sprache und Literatur geleistet hat. Wir schauen über Deutschland hinaus und zurück ins Mittelalter, in dem es islamische Gelehrte waren, die den Geist des Abendlandes, das Wissen und Denken der Antike bewahrt haben, als Europa in Barbarei und Aberglaube versank. Und wir befragen heutige Übersetzer nach ihrem Selbstverständnis.

Im Lyrik-Block stellen wir neben neuen Gedichten von Katrin Bibiella und Thomas Böhme auch Texte aus dem Nachlass von Eva und Klaus-Dieter Schönewerk vor, die zu Lebzeiten keine eigenen Bücher veröffentlicht haben. Nun ermöglichen zwei posthum gedruckte Bände der beiden Thüringer erstaunliche Entdeckungen. Auch unter Prosa bringen wir neben einem neuen Text von Kathrin Schmidt eine nachgelassene Erzählung von Siegfried Pitschmann. Das Besondere daran: sie stammt aus dem Mühlhäuser Frühwerk des Autors.

Die Essays von Dietmar Jacobsen und Jürgen Große kreisen um die Wende und die Deutung noch immer währender Differenzen zwischen Ost und West. In zwei Interviews befragen wir Thüringer Autorinnen: Daniela Danz nach ihrem neuen Roman und Marie-Elisabeth Lüdde nach ihrer Herder-Biografie. Weitere Neuerscheinungen empfehlen wir Ihnen auf 30 Seiten Rezensionen. Unter Spurensuche zeigen wir, wie Jena mit seinem Ehrenbürger Johannes R. Becher umgeht. Für den Einband hat der Chemnitzer Klaus Süß einen Farbholzschnitt – ein Boot, das von Ufer zu Ufer übersetzt – in verlorener Form geschaffen. Was sich hinter dieser Technik verbirgt, erfahren Sie im Gespräch mit dem Künstler. – Und zuletzt noch ein Wort in eigener Sache: seit diesem Heft wird der Palmbaum gemeinsam mit dem Thüringer Literaturrat herausgegeben. Er steht damit auf noch breiteren Füßen. Für Sie als Leser ändert sich nichts: wir sind und bleiben das Forum für Literatur aus und über Thüringen.

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Die Kunst des Übersetzens

- Beiträge von Jens‑F. Dwars (Von Ufer zu Ufer), Detlef Ignasiak (Bibelübertragungen vor Luther), Sylvia Weigelt (Luthers Kunst des Übersetzens), Eduardo Costadura (Dante-Übersetzungen um 1800), Karlen Vesper (Wahrung des Abendlandes durchs Morgenland), Stefan Reichmuth (Die Übersetzerin Gisela Kraft), Joachim Werneburg (Im Spiegel der Leila), Ingo Cesaro (Haiku), Lust und Leid des Übersetzens (Peter Gosse, Roza Domašcyna, Wilhelm Bartsch, Christoph Schmitz-Scholemann, Sylvia Bräsel, Richard Pietraß, Andre Schinkel, B.K. Tragelehn)

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Klaus Süß).

- PROSA von Andrea L. Stenzel, Kathrin Schmidt und Siegfried Pitschmann.

- LYRIK von Katrin Bibiella, Thomas Böhme, Eva und Klaus-Dieter Schönewerk.

- ESSAYS von Dietmar Jacobsen (Zur Archäologisierung der DDR), Jens‑F. Dwars (Geist der Stunde) und Jürgen Große (Der Glaube des Westens).

- SPURENSUCHE von Jens‑F. Dwars (Der entsorgte Ehrenbürger: zum 125. von Joh. R. Becher).

- INTERVIEWs: mit Daniela Danz (Roman »Lange Schatten«) und Marie-Elisabeth Lüdde (Herder-Biografie).

- REZENSIONEN: über 30 Seiten.

- NACHRICHTEN: u.a. Programm der Thüringer Literaturtage auf Burg Ranis im Juni 2016.

Cover mit der Radierung »Monty trifft Eisenstein« von Heike Stephan (Löhma)

Heft 61

EDITORIAL

Verlag und Redaktion freuen sich, wenn ein Heft ausverkauft ist. Dass uns das nun zweimal hintereinander in jeweils nur zwei Monaten geschehen ist, lässt vermuten, dass wir doch nicht alles verkehrt machen. Freilich waren die Hefte auch großen Themen gewidmet: mit Shakespeare lockte der Dramatiker der Neuzeit schlechthin, mit Gerhard Altenbourg ein faszinierender Bilderpoet, der noch immer Rätsel aufgibt. Das Titelthema des vorliegenden Heftes lautet diesmal weniger spektakulär: Märchen einst und heute. Das mag auf den ersten Blick mitleidiges Lächeln hervorrufen. Was sind schon Märchen? Einschlafgeschichten für kleine Kinder. Und doch gehören die Grimmschen Hausmärchen neben Luthers Bibel und dem Marxschen Manifest zu den weltweit meistgedruckten Büchern deutscher Sprache. Dabei stammte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein die meistgelesene Märchensammlung vom Meininger Archivar Ludwig Bechstein. Andreas Seifert erinnert an den Schriftsteller, Sammler und Herausgeber. Rainer Hohberg erkundet die erstaunliche Vielfalt Thüringer Märchendichtungen von Wieland und Musäus über Goethe bis zum Vorreiter des Sciencefiction-Romans Kurt Laßwitz. Und wir bringen Märchen heutiger Autoren: von zeitgemäßen Fassungen alter Klassiker über erotische Varianten von Matthias Biskupek und Kerstin Hensel bis zu aberwitzig grotesken Märchen für Erwachsene von Stefan Petermann, Lutz Rathenow und Hubert Schirneck.

Neue Prosa stammt u.a. von Friedrich Dieckmann und Vera Kissel. Neben einem Block zur Lyrik aus Südthüringen gibt es neue Gedichte von André Schinkel und Michael Hillen. Unter Essay finden Sie Betrachtungen von Dietmar Maetzig über Litauische Holzfiguren als archische Erinnerungsträger und ein furioses Loblied auf Kleindarsteller von Hans-Dieter Schütt. Detlef Ignasiak hat ein bislang unbekanntes Dichterhaus in Jena entdeckt und ein ganzer Block erkundet, was Thüringer Theater in diesem Frühjahr bieten!

Die Einbandzeichnung stammt von Moritz Götze, dessen comicartig bunte Bilderwelt von Abgründen unterminiert ist – wie jedes gute Märchen. Lesen Sie am Ende das Programm der Thüringer Literaturtage, lassen Sie sich von 28 Seiten Literaturempfehlungen verführen und schauen Sie einmal auf das neue Webportal Literaturland Thüringen. Auch wenn es eine märchenhaft gute Zeitschrift natürlich nicht ersetzen kann …

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Bestseller im Wandel der Zeiten

- Beiträge von Jens‑F. Dwars (Menantes‹ Strategien), Alexander Kosenina (Bestseller der Goethezeit), Cornelia Hobohm (Die Schnitt-Technik der Marlitt), Jens Kirsten (Harry Domela), Matthias Biskupek (Bestseller Ost), Hans-Dieter Schütt (Bestseller West), Achim Wünsche (Sex sells), Ulrich Holbein (Wolfgang und Ulrich), Pro & Contra zu Safranskis Goethe (Schütt vs. Dwars)

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Heike Stephan).

- PROSA von Andrea L. Stenzel, Claudia Paal, Paul Scheerbart, Inge Häußler und Verena Zeltner.

- LYRIK von Christian Rosenau, Matthias Biskupek, Thomas Rackwitz, Ingo Cesaro, Cornelius van Alsum, Ulrich Koch, Brigitte Ole-schinski, Karla Reimert und Hans Thill.

- ESSAYS von Bernd Leistner (Thomas Mann), Ingeborg Stein (Heinrich Schütz), Friedrich Nietzsche (Was den Deutschen abgeht)

- SPURENSUCHE von Detlef Ignasiak (Löbichauer Musenhof) und Achim Wünsche (Christiane Vulpius)

- INTERVIEW: Paul Scheerbart.

- Thüringer Literaturpreis: Laudatio von Hans Sarkowicz und Dankrede von Wulf Kirsten; daneben Dankrede von Nancy Hünger zum Gerlach-Stipendium

Cover mit der Zeichnung »Wir betrachten die Handlung« von Moritz Götze (Halle)

Heft 60

EDITORIAL

Verlag und Redaktion freuen sich, wenn ein Heft ausverkauft ist. Dass uns das nun zweimal hintereinander in jeweils nur zwei Monaten geschehen ist, lässt vermuten, dass wir doch nicht alles verkehrt machen. Freilich waren die Hefte auch großen Themen gewidmet: mit Shakespeare lockte der Dramatiker der Neuzeit schlechthin, mit Gerhard Altenbourg ein faszinierender Bilderpoet, der noch immer Rätsel aufgibt. Das Titelthema des vorliegenden Heftes lautet diesmal weniger spektakulär: Märchen einst und heute. Das mag auf den ersten

Blick mitleidiges Lächeln hervorrufen. Was sind schon Märchen? Einschlafgeschichten für kleine Kinder. Und doch gehören die Grimmschen Hausmärchen neben Luthers Bibel und dem Marxschen Manifest zu den weltweit meistgedruckten Büchern deutscher Sprache. Dabei stammte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein die meistgelesene Märchensammlung vom Meininger Archivar Ludwig Bechstein. Andreas Seifert erinnert an den Schriftsteller, Sammler und Herausgeber. Rainer Hohberg erkundet die erstaunliche Vielfalt Thüringer Märchendichtungen von Wieland und Musäus über Goethe bis zum Vorreiter des Sciencefiction-Romans Kurt Laßwitz. Und wir bringen Märchen heutiger Autoren: von zeitgemäßen Fassungen alter Klassiker über erotische Varianten von Matthias Biskupek und Kerstin Hensel bis zu aberwitzig grotesken Märchen für Erwachsene von Stefan Petermann, Lutz Rathenow und Hubert Schirneck.

Neue Prosa stammt u.a. von Friedrich Dieckmann und Vera Kissel. Neben einem Block zur Lyrik aus Südthüringen gibt es neue Gedichte von Andre Schinkel und Michael Hillen. Unter Essay finden Sie Betrachtungen von Dietmar Maerzig über Litauische Holzfiguren als archische Erinnerungsträger und ein furioses Loblied auf Kleindarsteller von Hans-Dieter Schütt. Detlef Ignasiak hat ein bislang unbekanntes Dichterhaus in Jena entdeckt und ein ganzer Block erkundet, was Thüringer Theater in diesem Frühjahr bieten!

Die Einbandzeichnung stammt von Moritz Götze, dessen comicartig bunte Bilderwelt von Abgründen unterminiert ist – wie jedes gute Märchen. Lesen Sie am Ende das Programm der Thüringer Literaturtage, lassen Sie sich von 28 Seiten Literaturempfehlungen verführen und schauen Sie einmal auf das neue Webportal Literaturland Thüringen. Auch wenn es eine märchenhaft gute Zeitschrift natürlich nicht ersetzen kann …

Jens‑F. Dwars

TITELTHEMA: Märchen einst & heute

- Beiträge von Rainer Hohberg (Thüringer Märchen), Andreas Seifert (Ludwig Bechstein), Dana Kern (Thüringer Märchentage 2015 in Meiningen), Johannes Wunderlich (Der Alltag eines Märchenerzählers) und neuen Märchen von Vera Zeltner, Klaus Paffrath, Astrid Seehaus, Hubert Schirneck, Dietlind Steinhöfel, Stefan Petermann, Lutz Rathenow, Siegfried Schütt, Elisabeth Dommer, Jens‑F. Dwars, Ingrid Annel, Kerstin Hensel, Matthias Biskupek und Rainer Hohberg.

- PALMBAUM-UMSCHLAG (Gespräch mit Moritz Götze).

- PROSA von Matthias Biskupek, Friedrich Dieckmann, Rudolf Köhler, Vera Kissel und Philipp Mahlich.

- Südthüringer Lyrik mit Holger Uske, Horst Wiegand, Reiner Mund und Karl-Heinz Großmann.

- Neue GEDICHTE von André Schinkel, Katharina Poitz. Michael Hillen und Wolfgang Haak.

- SPURENSUCHE von Detlef Ignasiak zu Toni Schwabe in Jena..

- THEATER: Ulrich Kaufmann über den Weimarer »Hofmeister«.

Cover mit der Lithografie »Empusa-Monstranz« (1982)

von Gerhard Altenbourg (Altenburg)

Heft 59

EDITORIAL

Als Gerhard Altenbourg am 30. Dezember 1989 an den Folgen eines Autounfalls starb, hinterließ er ca. 3000 Zeichnungen und Farbblätter, 200 Lithografien, 269 Holzschnitt-Kompositionen, 217 Radierungen, zahlreiche Künstlerbücher, Plastiken und Raumgestaltungen in Haus und Garten als ein Gesamtkunstwerk. Das vorliegende Heft möchte zeigen, wie stark dieses Werk in Thüringen verwurzelt ist. Es verfolgt die Lebensspur des Künstlers von seiner Geburt in Rödichen-Schnepfenthal über das Weimarer Jahrzehnt von 1948 bis 1958 bis zu seinem Wirken in Altenburg, wo er autonom, von der Öffentlichkeit der DDR teils ausgeschlossen, teils sich selbst zurück ziehend, und dennoch durch ein Netz lebendiger Kontakte mit der internationalen Kunstwelt verbunden, seinen eigenen Kosmos schuf. Wir sind keine Kunstzeitschrift und können daher nur wenige Grafiken zeigen, für deren Abdruckrechte wir der Stiftung Gerhard Altenbourg danken. Allein die Titel dieser Arbeiten verraten, dass er zugleich ein Dichter war. Sein literarischer Nachlass harrt noch gründlicher Erschließung, so dass wir im Folgenden nur mit wenigen Beispielen das lyrische Werk des Zeichners andeuten, ohne den Anspruch auf eine repräsentative Auswahl.

Der zweite Schwerpunkt des Heftes ist Wulf Kirsten gewidmet. Wir freuen uns, neben neuen Gedichten die Festrede von Christoph Schmitz-Scholemann zum 80. Geburtstag des Schriftstellers sowie dessen Dankesworte drucken zu dürfen, in denen der Dichter sein durchaus schwieriges Verhältnis zu Weimar bilanziert.

Wie in jedem Herbst dokumentieren wir die Mitteldeutsche Lyriknacht, bringen neue Prosa und einen Essay über Claude Simon. Unter der Rubrik Spurensuche erinnern wir an Ricarda Huchs Jenaer Jahre und drucken ein Interview mit Christa Grimm zur Wiederentdeckung eines Romans über den Ersten Weltkrieg.